von Karlotta Böthig

Der Frankfurter Bankier Johann Friedrich Städel (1728-1816) gelangte durch Bankgeschäfte und den Handel mit Gewürzen zu großem Reichtum und sammelte schließlich Kunstwerke. Er hatte keine Kinder und beschloss, ein aus einer Kunstschule und einem Museum bestehendes Kunstinstitut zu stiften, das er zu seinem Universalerben einsetzen wollte.

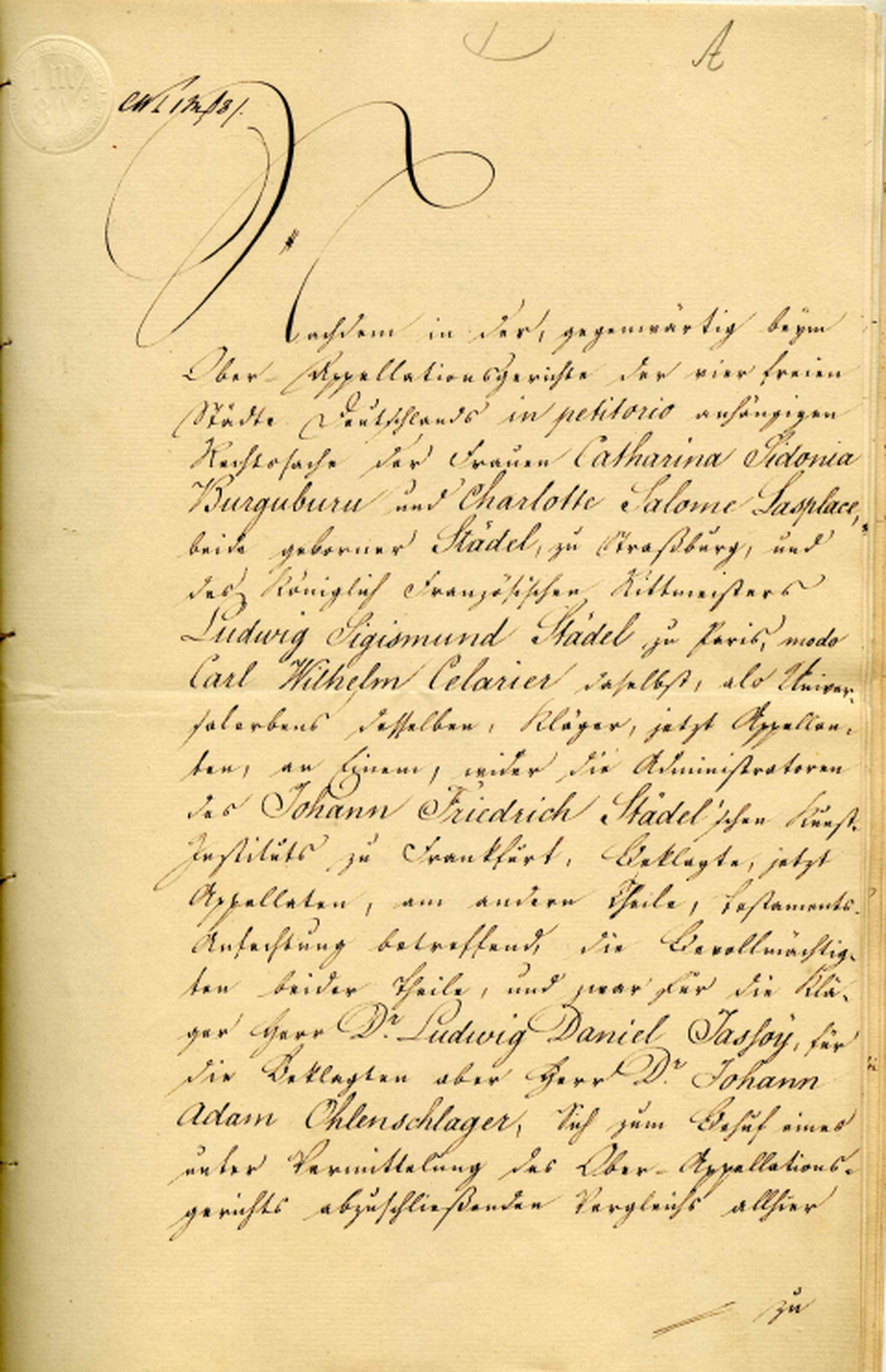

Nach seinem Tod wurde die Stiftung vom Rat der Stadt genehmigt und das Städel’sche Kunstinstitut eröffnet. Wenige Monate später wurde das Testament jedoch von entfernten Verwandten Städels angefochten, die die gesamte Erbschaft für sich beanspruchten. Sie waren der Ansicht, dass das Testament unwirksam sei, da das Kunstinstitut zu Lebzeiten Städels noch nicht genehmigt war und deshalb zum Zeitpunkt seines Todes nicht existent und daher nicht erbfähig gewesen sei. Daraufhin begann ein Rechtsstreit, der sich mehr als zehn Jahre hinzog und zu dessen Fragestellungen fast jeder Jurist, der sich mit verwandten Themen beschäftigte, seine Meinung äußerte. Im Mai 1829 endete der Rechtsstreit durch einen Vergleich. Sowohl die Städelschule als auch das Museum bestehen bis heute.

Der Städelsche Rechtsstreit warf Fragen auf, die zu der Zeit noch ungeklärt waren: es ging nicht nur um die Rechts- und Erbfähigkeit von Stiftungen, sondern um das Wesen von juristischen Personen insgesamt; eine Frage, die die deutsche Rechtswissenschaft im 19. Jahrhundert besonders beschäftigte. Es gab zwar einige vergleichbare Fälle, die aber vor allem auch außerhalb der juristischen Sphäre bedeutend weniger Aufmerksamkeit erhielten. Durch Städels Reichtum ging es zum einen um eine enorme Summe, zum anderen um einen Zweck, von dem die Bürger Frankfurts unmittelbar profitieren konnten. Die Diskussion um den Städelfall wirkte aufgrund ihrer Reichweite und Relevanz daher wie ein Katalysator für die fachlichen Kontroversen um die juristische Person.

Die Diskussion bewegte sich im Spektrum zwischen zwei Theorien. Auf der einen Seite stand Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) mit der Fiktionstheorie. Er ging davon aus, dass lediglich der Mensch rechtsfähig sein könne. Da die soziale Realität allerdings erforderte, dass auch juristische Personen am Rechtsverkehr teilhaben können, sei die Rechtsfähigkeit durch eine Fiktion auf diese auszudehnen.

Den Gegenpol bildete die Theorie der realen Verbandspersönlichkeit von Otto von Gierke (1841-1921). Dieser betonte die soziale Realität der juristischen Person, die eine von den sie ausmachenden natürlichen Personen zu unterscheidende Rechtssubjektivität innehabe und daher keinesfalls als reine Fiktion, sondern als real existierendes Wesen zu betrachten sei.

Mit dem Inkrafttreten des BGB wurde die Möglichkeit einer Stiftung von Todes wegen im sogenannten Städel-Paragraphen (heute § 80 II 2 BGB) klar geregelt. Auch die juristische Person wurde anerkannt, wobei der Gesetzgeber sich nicht zu einer der Theorien zu ihrem Wesen bekannt hat, sondern die Diskussion darüber der Wissenschaft überließ.

Eine rechtsfähige Stiftung wird heute als eine mit einem Vermögen zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung eines vom Stifter vorgegebenen Zwecks ausgestattete, mitgliederlose juristische Person definiert (§ 80 I 1 BGB). Durch die Entwicklungen im 19. Jahrhundert konnte sie sich vom bloßen Vermögen als Eigentumsobjekt zu der selbstständigen juristischen Person entwickeln, die selbst Eigentümerin ihres Vermögens ist. Der Städelsche Rechtsstreit und die dadurch ausgelösten Diskussionen über grundlegende Fragen des Wesens der Stiftungen und der juristischen Personen trugen hierzu erheblich bei.